(エクスタシーブックス増刊)

1998 ECSTASY BOOKS

| †1 フィルムが現像されるとは? | †2 フィルム現像の手順 |

| †3 各処理液の調製方法 | †4 現像処理 |

| †5 停止浴 | †6 定着処理 |

| †7 予備水洗処理 | †8 水洗促進浴 |

| †9 本水洗 | †10 水滴・乾燥ムラ防止浴 |

| †11 乾燥 | †12 現像液の種類について |

| †13 希釈現像について | †14 定着液の種類 |

| †15 繰り返し使用できる液、出来ない液 | †16 まとめ |

†1 フィルムが現像されるとは?

写真とは、光で描く絵のようなものである。フィルムをキャンバスに見立て、そのキャンバスにレンズが像を結ぶことによって絵が出来る。

実は、カメラの原理というのはレオナルド・ダ・ヴィンチの時代にすでに発見されていた。その名もカメラ・オブスクラ。暗い部屋という意味のこの装置は、まさしく光を遮った箱に一つのピンホールを開けたものだった。このピンホールを通して映し出される上下逆像の外の景色を、当時の人々は写生の道具にしていた。この道具は次第にレンズが付いたり、小型化されたりして現在のカメラの姿に近づいていったが、いかんせんフィルムがなかった。

カメラ・オブスクラが結ぶ像をそのまま記録したい、と思うのが人情というもの。そこで光に感じる物質の研究が始まったのであるが、なかなか適したものは見つからない。そんな中、世界で初めての「写真」を創ったのが、フランスのヨセフ・ニセフォール・ニエプス(1765-1833)だ。彼はアスファルトを塗った鉄板をフィルムとして利用し、世界で始めてカメラ・オブスクラの画像を定着することに成功した。1826年のことである。

その後も感光材料の研究は続き、有名なダゲールによるダゲレオタイプ(1839)、タルボットによるカロタイプ(1838年頃)、アーチャーによるウェットコロディオンタイプ(1851)などが次々に発表された。そのような中で現代のフィルムに最も近いといえるのがマドックスによるガラス乾板である。当時はまだロールフィルムを作るためのセルロイドがなかったためにガラスが使われていたが、これにより写真は極めて身近なものとなった。今まで感光材料をその場で塗布したり、蒸着しなければならなかった物が、この乾板により保存がきくようになり、また持ち運びも極めて楽になったのだ。これこそが現在あるロールフィルムの祖である。

さて、現在のフィルムはハロゲン化銀(塩化銀・臭化銀・沃化銀・沃臭化銀など)を感光物質として使っている。要するにこれらの物質をゼラチン中に分散して作った「乳剤」こそがフィルムのキモである。フィルムの光沢のない面、ここに乳剤が塗られているのだ。

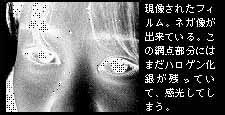

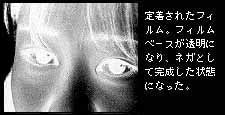

乳剤中に含まれるハロゲン化銀に光が当たると「潜像」というものが出来る。これは銀粒子の中で起こる微細な変化であり、通常目で見ることは出来ない。ところがこれを還元作用のある薬品(=現像液)で処理するとその核が金属銀粒子に変化して黒くなる。これが現像の科学的な定義だ。しかし、このままではネガが仕上がったとはいえない。何故なら還元されていない(黒化していない)ハロゲン化銀の感光性が未だ保たれているため、このまま白日の下に晒すと真っ黒になってしまうからだ。

そこで必要になるのが「定着」という処理である。これは現像されていないハロゲン化銀を選択的に溶解する薬品(=ハイポ《チオ硫酸ナトリウム》・チオ硫酸アンモニウム)を使って黒化された部分のみを残し、かつ感光性を失わせる処理である。これを十分に行わないと写真の保存性が格段に落ちる。

その後に行われるのが水洗である。これにはフィルムに残留する薬品を落とす意味がある。定着にハイポというものを使うことは既に述べたが、これが残留していると硫黄に変化して写真を変色させてしまうのだ。

また、QW(商品名)というものを使うことが多いが、これは水洗促進剤(浴)と呼ばれ、無水亜硫酸ソーダ(温泉・入浴剤にも入っている)の働きでハイポを流失させやすくする働きがある。何らかの事情が無いかぎりは使用することをお薦めする。

|

|

|

|

また、話は前後するが現像と定着の間に停止という処理が行われる。停止液には3%前後の酢酸溶液が使われるのであるが、これにはアルカリ性の現像液と酸性の定着液との間にワンクッション置く働きがある。すなわち酸によって現像の進行を止め、かつ定着液中に現像液が運び込まれるのを防ぐのだ。フィルム用現像液のアルカリ度は低いので停止を省略する向きもあるができうれば行ったほうがよいだろう。また、印画紙用現像液はアルカリ度が高いため必ず停止浴を行うこと。定着液の寿命が損なわれる。

†2 フィルム現像の手順

未撮影・撮影済みのフィルムは必ず全暗黒中で取り扱わなくてはならない。印画紙と違って感度が極めて高いのですぐにカブってしまうからだ。しかし実際問題、部屋を完全に遮光するのは面倒であるのでダークバッグが使われる事が多い。ダークバッグは出来るだけ大きいものを選んでおくと後々楽である。

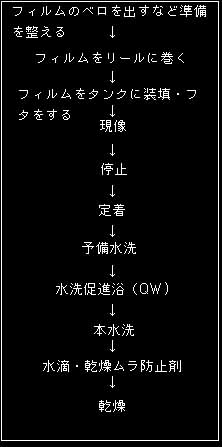

さて、どんな形であれ全暗黒の空間を手に入れたとしよう。ここからの手順を以下に示す。

現像処理の概略を示したが、初心者の皆さんにとっていちばん難しいのはフィルムのリールへの巻き込みであろう。写真部に配備されている「片溝式・プラスチックタンク」は比較的簡単な部類に入るので不要なフィルムで数回練習すれば出来るようになるであろう。以下はそれぞれの工程について記す。

†3 各処理液の調製方法

現像液などの処理剤は粉末の状態で市販されていることが多く、使用に際しては溶解する必要がある。その方法は袋の裏側に記載されているので、それに従えばよい。しかし結構アバウトにする諸兄も居られるようなので、主な注意点について述べる。

1.液温を遵守すること。薬品の中には分解されやすいものもあるので、必ず指定されている温度で溶解しなければならない。特に定着液は指定より高い温度で溶解すると白濁して使えなくなるので注意。また、液温が低いからといって溶かしている途中のメスカップに熱湯を注いだりしないこと。その部分の液温が極端に上がれば、変性してしまい結局同じことになる。

2.液量を遵守すること。例えばスーパーフジフィックス(2リットル用)は1.5リットルの水に溶かし、全て溶かしきった後に水を加えてトータルで2リットルにしなければならないのだが、始めから2リットルの水に溶かすと2リットル以上の液が出来てしまい、薄いものになってしまうのだ。

3.他の薬品の混入を避けること。溶解に使用するメスカップや攪拌棒はそのつど水洗し、他の薬品が混入しないようにしなければならない。例えば現像液を溶解したメスカップでそのまま定着液を溶解したりすると白濁の原因になることがある。

コダック製の処理剤の説明書きは全て英語で書かれていて戸惑うものだが、落ち着いて読めば何とかなるものだ。参考までによく使われる単語の訳を添えておく。

pour…注ぎ込む(粉末を)

stir…攪拌する。混ぜる。

sufficient…十分に

agitation…攪拌する。

dissolve…溶かす。

dilute…希釈。

discard…捨てる、廃棄する。

increace…増やす。(現像時間を)延長する。

なお、現像液は調製後すぐには使用できない。一昼夜寝かせてから使用すること。

†4 現像処理

現像、という場合に現像・停止・定着の全ての工程を含む場合もあるが、ここでは第一ステップの現像のみに話を絞ることにする。

さて、現像とはあくまで化学処理である。既に経験されているように、一般的に薬品というものは温度が高いほど活性が高まり、その作用を強める。

つまり、液温・時間・攪拌の3つの要素がネガの濃度に影響を与えるのである。これらの要素のいずれかが一定しないとネガの濃度が思い通りにならないのである。以下はそれぞれの点について。

1.液温について。実際問題、3つの要素の中で最もコントロールが難しいのが液温である。周りの気温に左右されるためで、何も手を加えていない処理液は冬場は10〜15℃、夏場は25〜28℃にもなり、適温を保つのはなかなか大変だ。

しかしどんな季節にあっても液温を一定に保つことがフィルム現像成功の秘訣である。一定に保たれないと夏場のネガは濃く、冬場のネガは薄いというなんとも情けない感じになってしまうのだ。

さて、一般的に現像液の温度は20℃にするように云われている。この20℃という数字はもうフィルムの黎明期から云われていることで、どんな季節でも大体合わせやすい温度ということでこの20℃というのは定められている。昔のフィルムは性能が悪く、あまり高い温度で現像すると乳剤が膨潤してちりめんじわが出来てしまったり、ひどい場合には乳剤自体が流れ去ってしまうという事情もあったのだが。

さて、この20℃を保つための知恵を紹介しよう。

まず、液温が低すぎる場合にはお湯を入れたバケツに茶瓶を漬ける。逆の場合には氷を入れて同様に用いる。至極簡単である。だが、冷やす場合には氷水を入れたビニール袋を直接液中に漬けたほうが早い。 写真部で使われているプラスチックタンクは断熱性があるため処理中の液温の変動は少ないと言えるが、ステンレスタンクを使うとき、また周りの気温が極端なときには現像中の現像タンクを保温しなければならないこともある。これも同じようにすればよい。現像タンクの攪拌用の軸には液温計が差し込めるようになっているのでこれを利用すること。(ステンレスタンクにはこれが無いのが困りもの。)

2.時間について。現像するフィルム・使用する現像液・現像する温度によって現像時間は変化する。フィルムの説明書や現像液の袋に書かれている時間を遵守すること。

また、どの時点からどの時点までを現像時間としてカウントするのかと云えば、現像液がタンクに全て入りきった時から抜けきった時までである。現像液を捨てるのに手間取ってネガを濃くしてしまうことがあるが、これは言語道断である。

3.攪拌について。フィルムの乳剤面に常に新鮮な現像液を当てるのが攪拌の目的である。現像の手順の表には書かなかったが、現像液を入れた直後に現像タンクを叩くのはフィルムに付く気泡を取るためだ。

さて、この攪拌が不足すると現像不足・現像ムラの原因となる。常に新鮮な現像液が乳剤面に当たっていないと、その部分の現像液が疲労して現像が進行しなくなってしまうのだ。また、現像液の疲労した部分と疲労していない部分が混じり合うとその部分がムラを起こす。

さて、周知のように攪拌のサイクルは、a.現像液が入った直後、現像タンクを数秒間叩いた後に30秒前後b.その後は1分間につき5秒間である。これをきちんと守っていればまず問題はないだろう。現像タンクの「軸」は1秒間に一回転させるつもりで回すと良い。

†5 停止浴

先にも述べたように、停止処理とは現像液のアルカリを酢酸で中和して現像を止めるとともに、現像液がそのまま定着液中に持ち込まれるのを防ぐための処理である。

これを行わないと定着液の疲労を早めることになる。

さて、停止液として市販されている液はあまりない。中外写真薬品の「エルオレンジ」や、コダックの「インジケーターストップバス」などもあるにはあるが、通常は酢酸(50%、90%)を水に溶かして使うものである。90%酢酸なら1リットル当たり13〜15ml、50%酢酸なら同じく16〜30mlを入れればよい。これを現像液を捨てた後のタンクに入れ、15〜30秒攪拌する。この際の液温も20℃にするのが望ましい。あまりシビアになる必要もないが20℃±3℃程度に抑えたい。

†6 定着処理

定着処理は20〜25℃前後で行うこと。20℃を下回る場合には時間を延長すれば良いのだが、できれば20℃以上に保温すべし。定着不足の原因となる。

定着の際の攪拌も、現像の時と同様である。およそ1分毎に5秒。定着だからといって攪拌しない人もいるがこれは危険であると云わざるを得ない。

†7 予備水洗処理

定着が終われば現像も終わったも同然である。が、その前にフィルム中に残留した定着液を洗い落とさねばならない。それが水洗の意味である。周知のように水洗の前にはQWという薬品(商品名。物質名は無水亜硫酸ナトリウム。それに青い色素が入っている)が使われるが、これを使用すると水洗時間を短く出来る。だが、これが無い場合にも水洗は可能だ。その場合、水洗時間は15〜20分くらいになる。しかし一般的にはQWを使うことが多いと思われるのでその場合の手順を説明する。

定着液を捨てた後、30秒水洗する。これが予備水洗である。定着液がQW液中に直接持ち込まれることを防ぐ目的がある。

†8 水洗促進浴

水洗促進浴、というのがQWを使うことに対する正しい呼び方である。QWと類似の処方の薬品に「イルフォードウォッシュエイド」(中外写真)や「ハイポクリアリングエージェント」(イーストマンコダック)などがあるが、これらも使い方は大体同じである。

この処理時間は20℃で1分である。この液温もあまり低くならないようにする事。

†9 本水洗

QW液を捨てた後、5分間水洗する。水洗する際の注意であるが、水がタンクの底からうまく循環するように心がける事。つまり方法はこうだ。現像タンクの蓋を開け、真ん中の軸にホースを差し込む。しかる後に水を流せば高い水洗効果が得られるのだ。何しろハイポは目に見えないものであるので、念には念を入れて水洗する事が必要だ。しばしば現像タンクの蓋も開けずにただ水を掛けている例も見受けられるが、その場合水洗の効果はほとんど無いと思ってよい。

†10 水滴・乾燥ムラ防止浴

これは所謂「ドライウェル」の事である。他社製品に「コニカダックス」(コニカ)等もあるがドライウェルが使われることが多い。

これらの液の成分は界面活性剤であり、この界面活性によってフィルム面に出来る水滴を伸ばして乾燥ムラを防ぐ働きがある。但し欠点として乾燥中についた埃が取れにくくなる場合があるので、乾燥の際には埃を立てたり、不用意に周りを歩き回ったりしないようにしたい。

ドライウェルは基本的に使い捨てである。瓶に記載されている通り、2リットルの水に10ミリリットルを溶解して使用液とする。そしてその液中に30秒間漬けて仕上げるのだ。液温についてはさほど気にしなくて良い。

†11 乾燥

ここまでの工程が完了して初めて乾燥となる。フィルムをクリップに挟み込み、埃の無いきれいな所で自然乾燥させる。この際に写真用スポンジを用いて水滴を拭う場合もあるが、ドライウェルを使用した場合には拭わなくても拭ってもどちらでも良い。だが拭う場合の方が多いようだ。

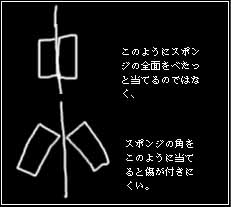

上の図で示したように、スポンジは角を当てるとフィルムに傷を付けにくい。

乾燥までの時間であるが、夏場は約2時間前後、冬場だと半日くらいかかってしまう。辛抱して待つこと。生乾きのうちにネガシートにしまおうとすると張り付いてしまって大変なことになる。

†12 現像液の種類について

一般的に現像液といえばD-76というくらい、D-76には知名度も汎用性もある。だが実際には様々なメーカーから様々な銘柄の現像液が発売されている。それらの液は大体次のように分類できる。

a.微粒子現像液

b.超微粒子現像液

c.増感現像液

以下、それぞれの液の特徴について述べることにする。

a.微粒子現像液 微粒子、というのはD76以前の(何十年も昔の、D-76は1926年にコダックのキャプスタッフとシーモアによって開発された)基準でそう云われるのであって、現在ではごく一般的な画質に仕上がるものだ。現像液の作用としては中庸で、時間を延長すれば増感にも使用できる。様々な感度のフィルムに使用でき、トーンも豊富に描出される。フィルムの感度をフルに生かしたいならこのタイプだ。

製品としては、D-76(コダック)、フジドール、スーパーフジドール(富士写真フィルム)、ID-11(中外写真)がある。

b.超微粒子現像液 ?のタイプに比べて微粒子に仕上がるタイプの現像液。大きくプリントしたいときに効果的だ。しかしフィルムによっては微粒子になる効果が得られず、感度ばかり低下する結果になることもある。一般的に感度100以下(125)のフィルムに使用するようだ。高感度のフィルムにはあまり効果が無い。

このタイプの現像液は現像中にハロゲン化銀を溶解したり、現像をわざと遅く進めて微粒子化を実現している(現像作用が弱い)。そのため、フィルムに記されている感度よりも低い感度で撮影しなければならない。(ISO100→80・64、ISO50→40・32など)だがそれに見合うシャープな写真が得られるはずだ。

製品としては、ミクロファイン(富士写真フィルム)、マイクロドールX(コダック)、コニカドールファイン(コニカ)などがある。

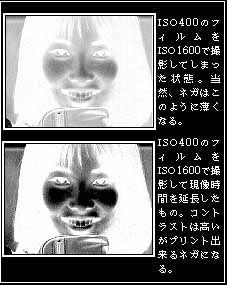

c.増感現像液 増感、という言葉を初めて目にする向きも居られると思うが、これはフィルムの現像時間を延ばして見掛け上の感度を高めることである。

フィルムは現像時間を延ばすほど濃度が高まるが、これを利用すると高感度フィルムでなくても高感度で使用できるのだ。

この「増感現像」を行う際に用いられるのが増感現像液である。bの微粒子現像液でも増感は可能なのであるが、コントラストが高くなりすぎる。この増感現像液は強力な現像作用と軟調現像を両立させるべく作られた現像液なのだ。

製品としては、パンドール(富士写真フィルム)、コニカドールスーパー(コニカ)などがある。

ところで、近年液体タイプの現像液が流行している。これらは濃縮現像液と呼ばれ、水で溶解すればすぐ使えて便利である。製品としてはTMAXデベロッパー(コダック)、スーパーフジドール(フジ写真フィルム)、イルフォテックLC29(中外写真)などがある。

これらの現像液は比較的最近開発されたため、微粒子かつ迅速な現像が出来るように工夫されている。また増感現像にも適している。

というわけで様々な現像液を紹介してみたが、一度「これが自分の現像液」と決めたらあまり浮気はしないようにしたい。同じフィルム・現像液を使い込むことによって自分に適したネガ作りが出来ると思うからだ。写真部ではD-76が使われることが多いようだが、筆者はそれで良いと思う。筆者もフィルム現像歴8年目になるが、D-76をメインに使用している。安定した使い心地はやはり安心できる。

†13 希釈現像について

現像液を水で2倍〜4倍に希釈して使用することがある。これを希釈現像と呼ぶのであるが、これには下のような効果がある。

利点

シャープネスが高まる

液温の調整が容易

使い捨てなので管理が楽

欠点

現像時間が長くなる

使い捨てになってしまう

感度が若干落ちる

写真部のように複数人で同じ現像液を使用すると本数の管理が煩わしいものだが、希釈して使い捨てにすれば常に一定の現像時間が得られて好都合だ。また、液温を合わせやすいという点も見逃せない。例えば、現像液の温度が15℃の場合には同じ量の25℃の微温湯を加えれば一発で20℃に出来るのだ。筆者のお勧めである。

†14 定着液の種類

定着液と云ってもまた様々なものがある。粉末や液体、皆さんはどのように選んでいるだろうか。

定着液の基本的な働きというのは先にも述べたように未現像のハロゲン化銀を溶解する、ということである。この原理はどのような定着液にも普遍のものだ。だが、添加剤の有無によって2種類に分けられるのである。

a.酸性硬膜定着剤 ここで「硬膜」と云う言葉が出てくる。この硬膜剤が入っているかいないかで定着液の性格は決定されるのだ。読んで字の如く、硬膜とは「膜を硬くする」という意味である。ここで云う膜とは乳剤のことなのであるが、この硬膜剤にはこの乳剤を引き締める作用があるのだ。では何故、引き締める必要があるのだろうか。それは処理中に乳剤が流れたり、傷が付いたりするのを防ぐためである。昔のフィルムの乳剤は脆かったためこの硬膜剤は非常にありがたい物だった。もちろん現在でもスポンジを掛けたりする時の傷を防ぐ意味で有効である。一般的な定着液はほとんどこのタイプである。

b.酸性定着剤 aの硬膜剤を抜いたもの。印画紙用に使われることが多い。硬膜されると水洗の時にハイポが抜けにくくなるのであるが、それを防ぐためにあえてこのタイプの定着液が用いられることがある。市販されている物としては「イルフォードハイパムフィクサー」(中外写真)や「パンフィックスS」(ナニワ)がある。イルフォードの印画紙にはこの定着液を使用しないと変色する恐れがあるので注意だ。このハイパムフィクサーには、別売りで液体の硬膜剤が用意されている。(イルフォードラピッドハーデナー)

また、定着の速度によっても2種類に分類できる。

c.一般の定着液 通常の速度で定着出来るタイプ。(フジフィックス、コダックフィクサーなど)

d.迅速定着液 ?よりも速く定着出来るタイプ。(スーパーフジフィックス、コダックラピッドフィクサーなど)

まあ普通dが使われることが多いので特に意識する必要もないように思う。ただcの方が若干価格が高いので気にする向きは?を使用すれば良いだろう。

†15 繰り返し使用できる液、出来ない液

処理液の中には繰り返し使用できる液もあれば、出来ない液もある。ここではそれを確認しておきたい。

使い捨てにしなければならない液

フィルム水切り液(ドライウェル)

停止液

希釈した現像液

印画紙現像液

繰り返し使用できる液

希釈していない現像液

定着液

水洗促進剤(QW)

フィルム現像液には保存料が入っていて酸化を防いでいるが、希釈してしまうとその保存料まで薄くなってしまうので捨てなければならない。また、印画紙現像液は1リットルの原液を作った後に水を加えて使用液にするが、この1リットルの段階、この状態には保存性がある。しかし使用してしまったらフィルム現像液と同様に捨てなければならない。

繰り返し使用できる液にもやはり寿命がある。また処理した本数によって処理時間を延長する必要も出てくる。この寿命を越えて使用すると現像不足や定着不足の原因になり、満足の行くプリントが得られないばかりか写真の保存性を低下させてしまう。

次ページにD76の保存性と処理可能本数について掲載する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いちいちこのように現像時間の増加分を計算するのは大変であるので筆者は希釈現像を薦めるのである。それでもあえて原液で使用しようとする際には、処理本数を厳密に管理する必要がある。

次に、定着液とQWの処理可能本数について掲載する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ところで、QWやスーパーフジフィックスの説明書きには時間の延長や貯蔵可能期間について記載されていない。もっとも現像液よりは変質しにくいものだと考えられるが、実際には寿命の半分程度で新液に交換したほうが良いと言われる。特に複数人で同じ液を使用する環境においてはそうである。

さて、今回はフィルム現像にのみ的を絞っての一冊となった。まだまだ述べられていないことも数多く、フィルム現像の奥の深さを感じる次第だ。しかし、フィルム現像とはあくまで単なる化学変化だ。指定された条件を確実に守れば必ずやきれいなネガが出来上がる。そのネガをプリントしてゆくうちにフィルム固有の特性やフィルム現像条件によるネガの変化が見えてくる。この冊子によってフィルム現像の世界をより深く意識していただければ幸いである。

1998年7月